Eugen Rosenstock-Huessy und die Deutsche Revolution

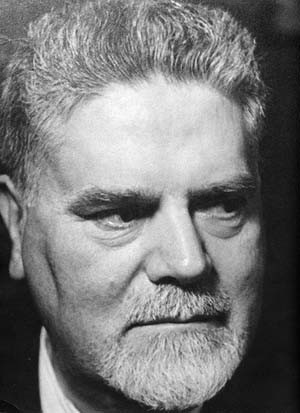

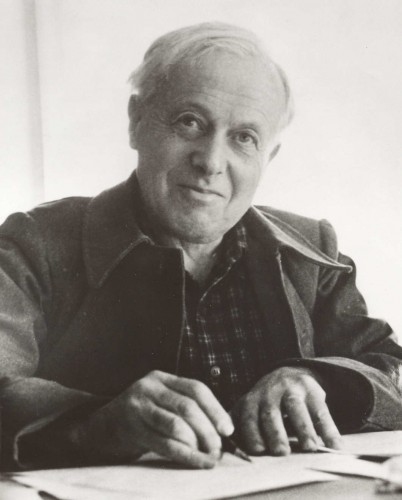

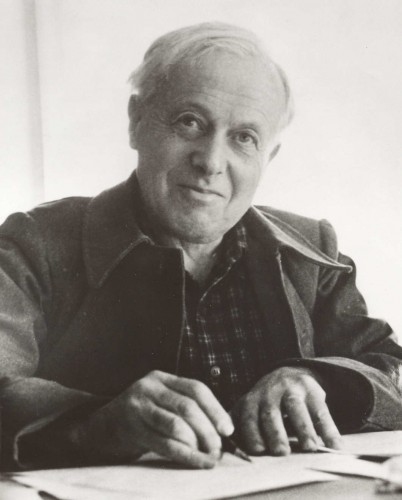

Rosenstock-Huessy zu hören, war sicherlich immer leichter als ihn zu lesen, denn sein brillanter Geist und sein großes Wissen verleiteten ihn stets dazu, panoramisch zu wirken, und in der Konversation mit ihm konnte man sich nicht seiner Persönlichkeit entziehen. Er hatte nach Amerika emigrierend zuerst den Versuch gemacht, einen gesicherten Platz in Harvard zu finden, doch der dem Christentum zuneigende Philosoph Alfred Whitehead warnte ihn, daß seine Universität völlig kommunistisch orientiert sei. Ein „Begräbnis erster Klasse in der theologischen Fakultät“ ausschlagend, begab er sich schließlich in das damals weniger „fortschrittliche“ Dartmouth College, in dem zu dieser Zeit ältere Traditionen noch lebendig waren.

Ich hatte während meiner amerikanischen Professuren 1937 - 1947 nur zweimal Gelegenheit, Rosenstock-Huessy zu sehen. Bei diesem Zusammentreffen hatte ich in New York die Zeit, mit ihm eingehend über den Nationalsozialismus zu sprechen. Es war ein sehr ruhiges, leidenschaftsloses Gespräch, obwohl Rosenstock keineswegs als Phlegmatiker angesehen werden konnte und Hyperbeln keineswegs abhold war. Doch erregte das Thema ihn nicht über Gebühr, und er behandelte den Nationalsozialismus, der ihn doch in doppelter Weise um seine Heimat gebracht hatte, mit christlicher Gelassenheit, vielleicht aber auch, weil ihn dieses mörderisch-skurrile Phänomen nicht vordergründig interessierte.

Es waren dies Gelegenheiten gegen Ende des Krieges oder knapp nach dem Krieg: ich kann das nicht mehr genau feststellen, da ich kein Tagebuch führe. Ich muß allerdings auch gestehen, daß wir, obwohl geeint durch den christlichen Glauben, nur zu oft auf verschiedenen Gleisen fuhren; die ganze Art des Schauens, Wägens und Beurteilens waren öfters anders, wobei aber er, der amerikanischer Staatsbürger wurde, viel weniger von seiner neuen Heimat beeinflußt wurde, als ich, der Ausländer, der zufällig in Amerika „gelandet“ war und in fast jeder Nacht von der Heimkehr träumte. Er war zwar der um 21 Jahre ältere, doch war ich in diesem Zwiegespräch wahrscheinlich der „amerikanisiertere“.

Natürlich sah auch Rosenstock im „Umbruch“ von 1933 eine wahre Zäsur in der Geschichte des Herzens von Europa, aber doch nicht eine Revolution und als solche figuriert die Machtübernahme auch nicht in Rosenstocks „Die europäischen Revolutionen“, auch der Marcia su Roma der Faschisten nicht, der historisch-genetisch, aber keineswegs charakterlich-inhaltlich mit dem Nationalsozialismus eine gemeinsame Wurzel besitzt. Mit der Entstehungsgeschichte dieser beiden, viel zu oft in einen Topf geworfenen Bewegungen fing auch unser Gespräch an.

Ich erwähnte, daß 1896 unter der Führung von Klofáč, Střibrný und Franke eine Gruppe von tschechischen Sozialdemokraten sich von der Sozialdemokratischen Partei trennten und eine Nationalsozialistische Partei gründete, die alsbald auch im Wiener Reichsrat vertreten war. Diese Nationalsozialisten bejahten weiter den Sozialismus, waren aber zugleich davon überzeugt, daß dieser zumindestens in der Gegenwart nicht auf internationaler, sondern nur auf nationaler Grundlage realisierbar war. Als tschechische Nationalisten bekämpften sie höchst natürlich die deutsche Minderheit in den drei Ländern der heiligen Wenzelskrone, eine Minderheit, die aber augenscheinlich reicher und auch industriell entwickelter und kapitalkräftiger war. Wichtig war auch bei dieser Parteigründung ihr geschichtliches Leitbild: die Bewegung und der Kampf der fanatischen Hussiten, also der Taboriten im 15. Jahrhundert. Sie waren die ersten nationalen Sozialisten gewesen, die das deutsche (katholische) Element in einem richtigen Genozid auszurotten versucht hatten - ein einzigartiges Ereignis im spätmittelalterlichen christlichen Europa. Mit ihnen hatten die tschechischen Nationalsozialisten ihr Image d'Epinal. Einst die tschechische Nationalschande unter den Gebildeten, war diese totalitäre paramilitärische Bewegung nunmehr im Zeitalter des Nationalismus umbewertet worden. Schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts sahen Tschechen in den hussitischen Taboriten wahre Nationalhelden; Jan Hus war es freilich als wahrer Märtyrer schon früher gewesen.

Die nationalistische Welle, die Rosenstock so sehr bedauerte, nahm im Rahmen der Nationaldemokratie einen Parteiencharakter an und verrichtete in ganz Europa ihr Zerstörungswerk. Die Donaumonarchie bot ihr dazu eine ideale Gelegenheit. Es waren aber die Deutschen des Habsburgerreiches, die eigentlich in dieser ursprünglich eher romantischen Bewegung die Vorkämpfer waren. Dieser Nationalismus war natürlich eine Folge der Französischen Revolution als auch der Befreiungskriege.

In Österreich entstand eine deutschnationale Bewegung, die unter die Führung von Georg v. Schönerer geriet. Einem kleinen Teil der deutschen Arbeiterschaft in Böhmen, Mähren und Schlesien war diese aber viel zu „bürgerlich“ und daher kam es 1903 zur Geburt der D.A.P., der „Deutschen Arbeiterpartei“. In dieser wurde schon wenige Jahre später der Vorschlag gemacht, sie in „Nationalsozialistische Arbeiterpartei“ umzubenennen, doch wurde dieser Plan zuerst einmal fallengelassen, denn man fürchtete von Kritikern, vor allem von „Schönererianern“ als Nachahmer der tschechischen Nationalsozialisten ausgelacht zu werden. Das aber sollte sich später ändern.

Rosenstock hörte meinem Bericht aufmerksam, ja gespannt zu, gerade weil er viel eher Geschichtsphilosoph als Geschichtsforscher war. Er schien aufgeregt, als ich ihm weiter berichtete, wie ein sozialistischer italienischer Journalist jahrelang als Freund des unglückseligen Cesare Battisti im österreichischen Trient weilte, wo er in aller Wahrscheinlichkeit von diesem Reichsratsabgeordneten Battisti erfuhr, daß im „Hohen Haus“ in Wien Nationalsozialisten als Vertreter der tschechischen Arbeiterklasse Sitz und Stimme hatten. Der Journalist war von dieser nationalistisch-sozialistischen Synthese derart beeindruckt, daß er später nach seiner Ausweisung durch die österreichischen Behörden nicht nur ein Büchlein über die Aussichtslosigkeit der irridentistischen Bewegung im Trentino, sondern auch ein Buch über Jan Hus und die Revolution, die durch seinen tragischen Tod entfacht wurde, in Rom anno 1913 veröffentlichte. Es hieß Giovanni Hus il Vendico und ist wissenschaftlich eigentlich wertlos, historisch aber doch voll Bedeutung, denn es zeigt, in welcher Richtung die Gedanken dieses Publizisten der äußersten Linken sich bewegten.

Sein radikal anarcho-sozialistischer Vater hatte ihm einen spanischen Taufnamen gegeben, nach dem Revolutionär Mexikos, Benito Juárez. Rosenstock erriet gleich, daß es sich um Benito Mussolini handelte, der 1919 den Faschismus ins Leben rief, wobei er den Namen einer alten linken Bauernbewegung aus Mittelitalien kopierte. Die Fascas, wie wir wohl alle wissen, sind ein rein republikanisches Symbol, der Faschismus war auch republikanisch, sozial-sozialistisch, aber nationalistisch im romanisch-britischen, d.h. staatlichen und nicht im ethnischen, also germano-slawischen Sinn. Trotz gemeinsamer Wurzel haben jedoch Faschismus und Nationalsozialismus einen verschiedenen Grundcharakter. Der Nationalsozialismus, wie wir sehen werden, ist die ältere Bewegung, und den Nationalsozialismus als „Faschismus“ zu bezeichnen, ist eine rein moskowitische Sprachregelung, die aber von linken Sympathisanten im Westen mit lakaienhafter Ergebenheit sorgfältig befolgt wird. Die Realisierung der faschistischen Vision war selbstverständlich nicht die Dyarchie von 1922 bis 1943, sondern die Repúbblica Sociale Italiana.

Für Rosenstock war natürlich der Unterschied zwischen dem Fascismo und dem Nationalsozialismus äußerst interessant. Immer betonte er „Jedes Volk macht seine Revolution. Wir beide stimmten aber darin überein, daß der Faschismus ohne den Triumph des Nationalsozialismus ein relativ unbedeutendes mediterran-exotisches Phänomen geblieben wäre, das im Anfang allenthalben auf überraschende Sympathien stieß, nicht zuletzt, weil die bessere Organisation in Italien das Leben der Touristen auf mannigfache Art erleichterte. Daher die Begeisterung eines Liberalen wie Lloyd George oder eines Sozialisten wie George Bernard Shaw für den Duce. Ich kannte schließlich auch amerikanische Demokraten, die sich für den Faschismus erwärmten und möchte da auf George D. Herron hinweisen, eines fanatischen „Demokratisten“, der Wilsons linke Hand in der Außenpolitik war, seinerzeit den österreichischen Friedensvorstoß im Februar 1918 zunichte gemacht hatte, aber 1925 als glühender Verehrer des Fascismo starb. Alles wurde anders durch den Einfluß von Hitler und den enormen Eindruck, den ab 1938 die deutsche Tüchtigkeit auf Mussolini machte. Er wurde dann zum Kopisten. Das hätte allerdings nicht so kommen müssen.

Wir sprachen auch von Hannah Arendt, die große Unterschiede zwischen den beiden Bewegungen gemacht hatte, und da war Rosenstock wahrlich in seinem Element, denn nationale Unterschiede waren für ihn stets von großer Bedeutung und über diese hatte er ja immer nachgedacht und geschrieben, besonders aber über die Gegensätze im französischen und deutschen Volkscharakter. Wir debattierten damals auch die Frage, inwieweit der Faschismus eine verzweifelte „südliche“ Reaktion eines doch recht anarchisch veranlagten Volkes in einem industriell-technischen Zeitalter auf Ordnung, Gehorsam, Pünktlichkeit und den Reichtum im Norden Europas war. Von dort kamen ja die geldkräftigen Touristen, die den Werken Botticellis, Leonardos und Michelangelos als auch der antiken Vergangenheit Roms ihre Verehrung darbrachten, sich aber über die Zugverspätungen, schlecht funktionierenden Badezimmer, die Taschendiebe und Bettler entrüsteten. Diese Problematik fehlte jedoch bei den Deutschen völlig.

Wir kamen dann wieder auf die Vorgeschichte des Nationalsozialismus zu sprechen. Die D.A.P., die Deutsche Arbeiterpartei, ursprünglich nur in den drei nordwestlichen Ländern der Habsburgermonarchie vertreten, bereitete sich langsam auch in der Alpen- und Donauregion aus. Im Nordwesten gab es lediglich den Kampf gegen die Tschechen, die „blutsaugerischen“ Unternehmer und Banken als auch gegen einen grundbesitzenden Adel, der nicht national, sondern heimatlich-vaterländisch dachte. Fragte man einen typischen Vertreter des Hochadels, ob er sich deutsch oder tschechisch fühle, antwortete er in der Regel scharf: „böhmisch!“, „mährisch!“ oder „schlesisch!“, wenn nicht „österreichisch“! Doch in Innerösterreich, vor allem in Wien, gab es den „Antisemitismus“, der eigentlich eher bei den Tschechen als bei den Deutschböhmen vorhanden war, und in Wien war es, wo die D.A.P. im Mai 1918 ihren ersten Kongreß außerhalb des Nordwestens abhielt. Auf diesem Kongreß erfolgte die Namensänderung: die D.A.P. wurde in D.N.S.A.P., „Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei“, umgetauft. Damals war Hitler noch an der Westfront, aber in Aussig, dem Hauptsitz der DAP-DNSAP, wurden schon zahlreiche Zeitschriften, Bücher, Pamphlete, Plakate gedruckt, viele mit dem Hakenkreuz verziert. Das Wiener Programm der DNSAP war demokratisch, sozialistisch und als Folge des demokratischen Mehrheitsprinzips gegen unpopuläre Minderheiten gerichtet, als da sind: der Adel, die Reichen, die Juden, die Kleriker. Für die Banken wurden „demokratische Kontrollen“ gefordert, ebenso für die Aufstiegsmöglichkeiten in der Armee. Die Habsburgermonarchie mit ihrer nationalen Vielfalt wurde in Bausch und Bogen abgelehnt und ein „großdeutsches“ Reich gefordert. Es war dies das Programm einer typischen Linkspartei.

Im November zerfiel die Monarchie, in den ersten Wahlen der Tschechoslowakei bekam die DNSAP 42.000 Stimmen und im Frühjahr 1919 brachte der Ingenieur Rudolf Jung die ganze Literatur der DNSAP zu Hitler nach München, der ursprünglich eine „sozialrevolutionäre“ Partei gründen wollte - und auf Anraten Jungs die rote Fahne wählte. Es gab nun mit einer Namensumstellung vier deutsche nationalsozialistische Parteien: eine österreichische, deutsche und sogar eine polnische (mit dem Sitz in Bielitz) - dazu die ursprüngliche, die „tschechoslowakische“, die Národně socialistická strana československá. In den tschechischen Lexika figurierten die tschechischen und die deutschen Nationalsozialisten immer zusammen! Von dieser böhmisch-mährischen Wurzel wußte Rosenstock ein wenig, hatte ihr aber keine Bedeutung zugemessen, sah aber in der „Deutschen Revolution“ (einem Begriff, dem er nur sehr zögernd zustimmte) eine Entwicklung analog jener der Französischen Revolution, einer Revolution, die sich nach dem Sturz der Bastille ohne Unterlaß radikalisierte. Und das tat auch die Deutsche Revolution. Das Wort von Theodor Heuss: „Alles war daran nicht falsch, aber das Ganze war falsch“, war in dieser Diskussion nicht gefallen, doch vielleicht- ich sage „vielleicht“ - war dies auch die Ansicht Rosenstocks. Man darf da nicht vergessen, daß er einmal, 1926, Mitbegründer eines Arbeitslagers für Arbeiter, Bauern und Studenten gewesen war. Ich meinte aber, daß in der deutschen - in der „legalen Revolution“, um einen Ausdruck Carl Schmitts zu gebrauchen - eine gewisse linke Fatalität steckte, wobei der Historiker, der die Geschichte wirklich kennt, das Wort „Unabänderlichkeit“ sehr ungern in den Mund nimmt. Rosenstock, der stark am Rhythmus der Revolutionen festhielt, war über meine stete Rückkehr zu den Begriffen „links“ und „rechts“ nicht allzu glücklich und zwar gerade, weil er das sprachliche Element in der Geschichte für sehr wichtig hielt. Er schwelgte manchmal geradezu in der Sprachanalyse.

Ich versuchte „links“ und „rechts“ als echte Antithesen darzustellen und solche berühren sich in ihren Extremen nie. Der Glaube an die Extremberührung - les extrêmes se touchent - ist eine fausse idée claire, denn extrem groß und klein, nah und fern, schwer und leicht, gut und böse wachsen nie zusammen. Nun aber ist die linke Vision vom idealen Staat stets ein Gebilde von einer Sprache, einer Rasse, einer Nation, einer Partei, einem Führer, einer Sitte, einer Klasse, eines Einkommens, einer Schulform, eines Bildungsniveaus, eines Gesetzes, also eines zentralistischen Staates, der keine Abweichungen von der Norm duldet. In ihm regiert (in der Theorie) das Volk, zumeist versinnbildlicht durch einen Mann, der kein Vater, sondern ein „Bruder“ ist - Big Brother. Nun ist dies ein anti-personalistischer Traum, also ein Alptraum.

Rosenstock, der gerne in Kategorien dachte, wußte jedoch nicht, warum ich unbedingt dieser Vision ein linkes Etikett aufkleben wollte. Ich betonte daraufhin, daß ich ebenso wie er selbst eine solche unnatürliche Ordnung verdamme, und in allen Sprachen - sowohl im Sanskrit, in den ural-altaischen Idiomen als auch in der Bibel – „links“ einen negativen und „rechts“ einen positiven Charakter tragen. Im Deutschen ist, zum Beispiel, „rechts“ mit dem Recht, mit richtig, rechtlich, gerecht, redlich verwandt. Im Italienischen ist sogar die Linke (la sinistra) vom Unglücksfall (il sinistro) nur im Genus verschieden. In der Heiligen Schrift werden nicht nur beim Jüngsten Gericht die Erlösten auf die rechte und die Verdammten auf die linke Seite Christi gestellt.

Dabei kam man gleich auf die psychologischen Grundlagen von „links“ und „rechts“ zu sprechen. Ich betonte, daß der Linke auf das Zwillingspaar Gleichheit und Nämlichkeit (identity, sameness) eingestellt ist. Wir alle haben mit dem Tierreich einen Trieb zur Nämlichkeit gemeinsam: wir sind manchmal tatsächlich in der Stimmung, mit Menschen unserer Kultur, Sprache, Rasse, Geschlecht, Alter, politischer Überzeugung, Religion, künstlerischem Geschmack usw. zusammenzukommen. Wenn dies zu einer Dauerhaltung wird, entsteht Misogynie (oder Misandrie), Xenophobie, Rassismus, geistige Verengung, Kleinkariertheit, Intoleranz und dergleichen mehr. Glücklicherweise hat jedoch der Mensch auch den entgegengesetzten Trieb, den er mit dem Tierreich nicht teilt, und das ist ein diversitärer Trieb, der sich in einer Freude am Wandel und an der Verschiedenheit, die sich nicht nur in der Begegnung mit andersdenkenden Menschen, sondern vor allem in der Reiselust äußert, das heißt ganz andere Erdbewohner zu treffen, andere Speisen zu essen, eine fremde Musik zu hören, ungewohnte Pflanzen zu sehen, ein neues Klima zu erfahren, eine exotische Architektur zu studieren und Kunstprodukte zu genießen, die uns überraschen. Einem Hund kann man dasselbe Futter tagaus-tagein vorsetzen, wir aber brauchen als Menschen „Abwechslung“.

Die Natur ist variabel und frei, daher auch voller Ungleichheiten. Das Blumenbeet und das Kartoffelfeld müssen „angelegt“ werden. Wollen wir eine gerade Gartenhecke, so müssen wir sie brutal mit einer Schere immer wieder schneiden. Und deshalb besteht auch ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen Gleichheit, Nämlichkeit und Freiheit. Gleiche sind wir nur in der Tyrannis, am wenigsten sind wir „Gleiche vor Gott“, denn wenn Judas Iskarioth dem heiligen Johannes, dem Täufer gleich wäre, müßte das Christentum gleich abtreten. Die Linke steht also für Gleichheit, Nämlichkeit und die „gleichmacherische“ Knechtschaft. Nationalsozialismus und kommunistischer Internationalsozialismus sind einander weitgehend ähnlich, denn sie sind beide extrem links, beide Erben der Französischen Revolution und also keineswegs „Extreme, die sich berühren“. Es war also gar nicht so zufällig, daß der Zweite Weltkrieg nur auf Grund der deutsch-sowjetischen Allianz möglich wurde. Rosenstock hörte mir aufmerksam zu. In seine Systematik war das nicht allzu leicht einzuordnen. Er bestand darauf, daß die Existenz ein Kreuz sei, das in vier Richtungen weise: in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit, nach außen und nach innen. Sie sei weder linear noch zirkular. Für Rosenstock war diese Kreuzform der Existenz von zutiefst christlicher Symbolbedeutung. Irgendwie war er doch ein Mystiker, der sich weder auf die evangelische, noch auf die katholische Seite schlagen wollte, aber auch nicht wie Wilhelm Röpke als „erasmisch“ bezeichnet werden wollte. Dafür war Rosenstock zutiefst vom Ostchristentum fasziniert und machte Rom für den kirchlichen Bruch zwischen Ost und West hauptverantwortlich. Dem Taufschein nach war Rosenstock ein evangelischer Christ geworden und seine christliche Schau war stets präsent. Für Karl Muth, katholisch und aufgeschlossen, aber kein „Modernist“, hatte er die größte Verehrung.

Rosenstock wußte natürlich nicht nur von der gemeinsamen fränkisch-karolingischen Wurzel Frankreichs und des Römisch-Deutschen Reichs, sondern bekräftigte sie immer wieder, doch wies er andererseits auch auf die deutschfranzösischen Unterschiede hin. Organisation ist ein französisches Wort, schrieb er, das aber von Kant übernommen wurde, und Organisation war die Stärke des Nationalsozialismus vom Beginn an, während sie sich in der Französischen Revolution erst entwickelte und in ideologisch gefärbten Angriffskriegen später ihren konkretesten Ausdruck fand. In Frankreich, aber vielleicht noch mehr in Deutschland, bestätigte sich dann das Rosenstock-Wort, daß man vom rechten Pfad abkommen kann, wenn man am geraden Weg bleibt und in Deutschland verlief alles erbarmungslos gradlinig. Das Reich ging gradlinig in den Untergang - ohne den Common Sense, der die „Angelsachsen“ auszeichnet. Freilich: Die Franzosen können genau so pèlerins de l'absolu - ein Bloy-Wort - wie die Deutschen sein! Es gibt da eben ein „absolutistisches“ Rückgrat von Europa, das mit Gibraltar beginnt und über Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen nach Rußland führt. In dieser Region gilt das „Alles oder Nichts“ und dort werden auch von den Grundprinzipien die letzten, ja mörderisch-logischen Schlußfolgerungen gezogen.

Rosenstock wies in dieser Beziehung auf Descartes und Kant hin, zwei „lieblose Junggesellen“, wie er sich ausdrückte, die in einer blutlosen Geistigkeit lebten. Sehr analog war Rosenstocks Kritik an John Dewey und Konfuzius, die in ihrer Philosophie keinen Raum für die Leidenschaften, für das Unerwartete und Unfaßbare übrigließen, doch überraschte mich ein wenig der Umstand, daß Rosenstock die Vortragsserie Deweys in China nach dem Ersten Weltkrieg nicht erwähnte, diesen Beitrag des amerikanischen Instrumentalismus zum chinesischen Pragmatismus, der in der Folge fast umweglos zu Maos „zündenden Platitüden“ in seinem roten Büchlein und indirekt auch zu den unsagbaren Schrecken der sogenannten „Kulturrevolution“ geführt hat.

Schon die Wahlschlachten der Nationalsozialisten im demokratischen Rahmen zeichneten sich genau so durch eine hervorragende Organisation aus wie ihr Regieren und darin standen sie auch den blutrünstigen französischen Demokraten nicht nach, die aber allerdings nicht wie die National- und Internationalsozialisten ihre Untaten in entlegenen Lagern und Kellern ausführten, sondern am hellichten Tag mit voller Beteiligung und zum Gaudium des Volkes. Nicht umsonst waren der sadistische Marquis de Sade und der masochistische Neurotiker Rousseau die intellektuellen Väter der Französischen Revolution gewesen. Frankreich und Deutschland! Man vergesse da nicht den französischen Beitrag zur grundlegenden Modernisierung Preußens, durch die Réfugiés, den auch Friedrich II. in seinem Ersten Testament anerkannte, und die Bewunderung des linken Frankreich für das fortschrittliche und aufgeklärte Preußen. Danton nannte Preußen den natürlichen Alliierten Frankreichs und das Comité du Salut bezeichnete die Allianz Frankreichs mit Österreich im Jahre 1756 als größten Unsinn der Bourbonen. Diese Sympathien führten schließlich zum Basler Sonderfrieden.

Es war ganz natürlicherweise dieser aufgeklärte, fortschrittliche, religiös äußerst geschwächte Norden und Osten der Weimarer Republik, in dem die Nationalsozialisten ihre erdrückende Mehrheit bekamen und Spenglers These vom Preußischen Sozialismus - diesmal im nationalen Gewand - ihre Bestätigung fand. Dies bezeugt ganz eindeutig die Wahlkarte. Das will aber nicht bedeuten, daß der deutsche Süden restlos unschuldig ist. August M. Knoll stellte richtig fest, daß Hitler der Mann war, der den österreichischen Wahnsinn in den Dienst des deutschen Schwertes stellte.

Über Preußen und Österreich hatte meines Wissens Rosenstock kaum Aussagen gemacht. Für ihn war der Nationalsozialismus ein Stück rasanter Dummheit. Man erinnere sich da an das alte Witzwort: „Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Dritte Reich“. Rosenstock aber schrieb: „Hitler war die Antwort des von allem Denken enthobenen Volkes. Angebrüllt werden ist besser als objektiv ausgedacht werden. Denn das Böse, das aus den Herzen kommt, hat Luther gesagt, ist immer noch lebensspendender als das Gute, das aus dem Kopf stammt. Das ist natürlich auch eine Kritik an der Demokratie, um die man nicht herumkommt, wenn man sich an Plato erinnert, der die Tyrannis als Folge der Demokratie sah, und auch nicht Aristoteles vergißt, der uns ermahnt hatte, in der Demokratie ein Regierungssystem zu sehen, in dem die Stimmen gezählt und nicht gewogen werden. Stimmt man mit den Erkenntnissen der Antike überein, darf man sich nicht an Rosenstocks Feststellung stoßen, daß die Masse der Deutschen das Denken nie erlernt hatte, was aber natürlich für alle Massen auf dem weiten Erdenrund zutrifft. Und Masse, wie Rosenstock hervorhob, kommt vom lateinischer Massa, d.h. Teig, und ein Teig läßt sich nun einmal kneten. Dies hatte der Nationalsozialismus mit dem deutschen Volk vor und nach der „Machtübernahme“ gründlichst getan.

Doch die Nationalsozialisten taten eben noch etwas - nicht ganz anderes wohl aber Dazugehörendes: sie füllten den Alltag des modernen Menscher aus, was ja auch die Kommunisten in Rußland taten und was Rosenstock „anerkennend“ bemerkte. Das ist natürlich ein Problem der Moderne und erinnert auch an einen Ausspruch von Karl Kraus, der mit Ironie gesagt hatte daß wenn man dem Menschen die Politik wegnimmt, ihm gar nichts mehr übrigbliebe als sein Innenleben. In der Sowjetunion war es tatsächlich nicht nur die Arbeit, die daseinsausfüllend wirken sollte, sondern auch die marxistische Heilslehre, die in der Zweiten Revolution des Jahres 1917 von der RSDAP, der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, in Szene gesetzt wurde. (Erst 1918 nannten sich die radikalen Vertreter der RSDAP „Kommunisten“.) Die Wichtigkeit der Arbeit, ja, die Heiligung der Arbeit hat auch das katholische, in Spanien gegründete Opus Dei erkannt.

Für die Nationalsozialistische Arbeiterpartei waren konstruktive Volksgenossen eben auch nur die „Arbeiter der Stirne und der Faust“, die Werktätigen im roten Jargon. Für die Arbeit muß es allerdings auch eine Muße geben und dafür war dann Kraft durch Freude, wobei die Freude da nicht Selbstzweck war, sondern nur der Kraft diente.

Es war aber bei weitem eben nicht nur die Arbeit, sondern vor allem die weltanschauliche Ausfüllung eines doch größtenteils religiösen Vakuums, das von größter Bedeutung war. Was das Leben des Menschen in der Vergangenheit ausfüllte, war zwar oft harte, aber kreative Handarbeit, wenn nicht gar künstlerische oder kunstverwandte Schöpfung, wie z.B. beim Schneider, Schuster, Tischler, Baumeister. Dazu kamen früher vier hochwichtige Elemente: Religion, Familienleben, vaterländische Begeisterung und noch zivile Vereinigungen. Alles das wurde kollektiviert, in Frage gestellt, bedroht, an den Rand gedrängt. Der „Sinn des Lebens“ entfloh, die Treuebindungen nach oben und unten zerbrachen. Dafür gab es Parteien und Parteiungen mit Wahlschlachten, wahre Orgien von Treueerschütterungen und Treuebrüchen. Die alle Bürger verbindenden Loyalitäten zerbrachen. Vergessen wir nicht, daß allein schon das Wort „Partei“ („Teil“) auf einen Zwist hinweist. Das gewählte Staatsoberhaupt, anders als der Monarch, wurde von einem Teil des Volkes gewünscht, von den anderen abgelehnt, wenn nicht gehaßt oder verachtet.

In dieses Vakuum stieß eine Ideologie vor, die in einem archaischen Land wie Rußland nur ein sehr kleines Segment der Bevölkerung ergriff, in den modernen deutschen Landen ebenso wie in Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts jedoch ein sehr großes. Hier, in einer von der Monotonie geplagten Gesellschaft war auf einmal durch die Synthese „der beiden Jahrhundertkräfte“ (Pfitzner), durch Nationalismus und Sozialismus, den Massen ein neuer Lebensinhalt geboten worden. Und da war nach 1933 eine Regierung vorhanden, die energisch handelte, die eine dynamische, aufregende Politik betrieb, die nach Jahren der Erniedrigung die ganze Welt in Atem hielt. „Viele Deutsche wurden Nazis“, schrieb Rosenstock, „denn schlechte Entscheidungen sind besser als gar keine“. Als es dann am Ende des „Tausendjährigen Reiches“ und nach dem Zusammenbruch offenbar wurde, daß die schlechten Entscheidungen unsagbar dumm und zugleich verbrecherisch waren, verlor die braune Masse bis auf kleine Minderheiten ihren Glauben.

Über die Untaten zeigte sich Rosenstock-Huessy nicht erstaunt. Er zitierte mir gegenüber Dostojewskij: „Wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt!“ Ich aber treffe manchmal, wenn auch sehr selten, Nationalsozialisten, die von ihrem Glauben nicht loskommen, weil es ihnen vor dem Nichts graut, aber öfters ehemalige Braune, die zu keiner Alternative gefunden haben und bitter die Jahre beklagen, in denen sie vor Begeisterung lichterloh gebrannt hatten und bereit gewesen waren, für ihre Ersatzreligion jedes Opfer zu bringen, denn der Mensch ist nun einmal ein ideologisch-religiöses Wesen; er lebt nicht durch Brot allein, er ist nicht nur auf den Genuß ausgerichtet, sondern auch auf Askese und Opfer. „Alles in der Welt läßt sich ertragen, nur nicht eine Reihe von schönen Tagen!“, wie schon Goethe sagte.

Eine Hinwendung zur Religion löst für solche Menschen dieses Problem, aber die Gnade des Glaubens läßt sich nicht „verordnen“ und eine Bekehrung zur Liberaldemokratie ist zumeist eine eitle Hoffnung. Heute stehen wir sogar dem Neologismus der „Demokratieverdrossenheit' gegenüber, und Professor Allan Bloom hat uns in seinem amerikanischen Beststeller The Closing of the American Mind gestanden, daß die großen Europäer stets rechts standen. Wer könnte sich auch einen nicht jugendlich-enthusiastischen, sondern reifen Sokrates, Plato, Aristoteles, Dante, Shakespeare, Leibniz, Vico, Pascal, Kant, Schiller, Goethe, Hegel, Schelling, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Spengler, Freud, Solowjew oder Berdjajew als Protagonisten unserer heutigen Demokratie oder des Sozialismus vorstellen? Die liberale, parlamentarische Demokratie ist ja auch keine geschlossene Ideologie, sondern eigentlich nur ein Rahmen, in den durch Wahlen ein Bild eingelegt wird. Und auf Grund dieses vorher nicht festgelegten Bildes regiert dann nicht „das Volk“, eine reine Abstraktion, sondern die Vertreter einer Mehrheit über eine Minderheit.

In seinem großen Werk Die europäischen Revolutionen spricht er, sich an Polybius anlehnend, von einem historisch wiederholten Kreislauf von der Monarchie über die Aristokratie zur Demokratie, betont aber ganz richtig, daß diese Staatsformen nie in völliger Reinheit, sondern stets mit anderen gemischt vorkommen. Rosenstocks Denken war eigentlich zu elitär, um sich für die - sagen wir - betont demokratische Staatsform zu erwärmen. Er hatte die Erfahrung der Krisen und der Wandlung der Weimarer Republik hinter sich. Das glaubte ich aus unserer Diskussion herauszuhören. Politische Denker wie Rousseau und Thomas Paine hielt er für ein ganz großes Unglück. Seine Bejahung Amerikas widerspricht dem nicht, da das Wort „Demokratie“ weder in der Unabhängigkeitserklärung, noch in der Verfassung der USA aufscheint, und die Gründerväter der Union, die sich in der Verfassung nicht einmal als Republik bezeichnet, überzeugte Antidemokraten waren. Drüben machte sich erst nach 1828 der Einfluß der Ideen der Französischen Revolution massiv bemerkbar. Ob Rosenstock in Dartmouth, wo er lehrte, antidemokratische Äußerungen machte? Leicht möglich. Wie Rosenstock einmal betonte, zeichnet sich die geistige Welt der amerikanischen Universitäten durch einen völligen Mangel an Originalität aus; es bleibe die Rolle von importierten Europäern im Professorat, den stark konformistischen Charakter der dortigen Hochschulen zu durchbrechen. Er gab aber auch zu, daß es europäisch-kontinentale Gedankengänge gäbe, die den Amerikanern nicht immer gut tun.

Rosenstock wurde amerikanischer Staatsbürger, bezeichnete sich aber nicht als Refugee, vielleicht weil ihm die Gesellschaft der meist linksdralligen Emigraille nicht sympathisch war, und stellte fest, daß ihm das preußische Kultusministerium bis zur Kriegserklärung Hitlers an Amerika monatlich 150 Dollar schickte. In seinen Büchern benützte er zwar die „Wir-Form“ für Amerikaner, doch paßte er in die amerikanische Szene eigentlich nicht hinein. Sein enormes Wissen schreckte die Amerikaner, sie verstanden ihn wenig, doch muß man gestehen, daß Georg Müller in seinem Nachwort zu Rosenstock Ja und Nein recht hatte, als er schrieb, wie schwierig es sei, eine systematische Einführung zur Ideenwelt Rosenstocks zu verfassen. Dem muß man wohl zustimmen, zugleich aber protestierte Rosenstock in seiner Soziologie, daß man ihn als „unsystematisch“ betrachte. Auch ich muß sagen, daß ich selbst es mühevoll finde, immer und überall dem roten Faden seiner Gedankenwelt nachzuspüren. In Dartmouth hatte er jedoch eine Gruppe von Jüngern um sich. Er hatte sie zweifellos fasziniert.

In vielerlei Beziehung war Rosenstock sehr deutsch. Ich glaube - beweisen kann ich es nicht -, daß seine Exilierung ihn doch so schmerzte, daß er deswegen an einer öffentlichen Distanzierung zu seiner Heimat Abstand nahm. Man kann sich gar nicht vorstellen, welch ungeheurer Blödsinn in Amerika, das ja eine gigantische Insel im Weltmeer ist, über Deutschland gesagt, geschrieben und auch gefilmt wurde. Die ganze psychologische Kriegsführung war eine Fortsetzung der Propaganda des Ersten Weltkrieges, und die marxistischen Emigranten, wie Gustav Stolper festgestellt hatte, waren daran furchtbar schuldig. Rosenstock war für interne Propagandazwecke nicht benützbar und dasselbe konnte man von Brüning sagen, dem ich erst drüben begegnet bin und der einen ganz großen Eindruck auf mich machte. Die Linke griff ihn wegen seiner Passivität wütend an.

Was in Deutschland geschehen war, entsetzte, aber überraschte ihn eigentlich nicht. Er bekräftigte, daß „die Massen keinen Rückblick und keinen Sinn für die Zukunft haben“. Auch bestand er darauf, daß jede Revolution ihre Abwehr viel grausamer gestalte als jede vorhergehende (oft nur angebliche) Unterdrückung. Sicherlich waren die Französische und die Russische Revolution zu einer Zeit liberaler Reformen ausgebrochen und die Weimarer Republik war viel eher chaotisch als repressiv. Die russische Revolution zerstörte übrigens nicht die Monarchie, sondern eine demokratische Republik unter der Führung Kerenskis, eines hellen Narren und verkappten Sozialrevolutionärs. Wir stehen hier einfach sowohl primitiven Leidenschaften als einem Sieg von Ideen gegenüber. „Ideas Have Consequences“, um den Titel eines amerikanischen konservativen Buches zu zitieren. Die Mischung von Leidenschaften mit Ideen führen jedoch allzuleicht zur Unerbittlichkeit. Der Sturz monarchischer Patriarchalität hat überall nur die entsetzlichsten Folgen gehabt Nicht nur in Europas drei Kaiserreichen, sondern auch in Spanien, Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, China, Iran, Afghanistan, Äthiopien; sie hat auch Portugal, Italien, Griechenland und Brasilien nichts Gutes gebracht.

Der „Restauration“ in Deutschlands Westen nach 1945 stand Rosenstock mit einer gewissen Skepsis gegenüber, denn er empfand sich als ein wichtiger Anreger des Kreisauer Kreises vor 1933, dessen Ideen keine Verwirklichung fanden. Auch entdeckte er, daß die deutsche Jugend an derselben Sterilität litt wie die amerikanische. An einer Universität im Herzen Europas hätte es Rosenstock wahrscheinlich nicht leicht gehabt. Revolution und Krieg hatten ihm eigentlich doch übel mitgespielt. Er hat Deutschland nach dem Krieg zwar wiedergesehen, war aber doch fern von der Heimat in Vermont im 85. Lebensjahr gestorben - ein Riese, der in unsere kleinkarierte Welt nicht mehr hineingepaßt hat.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

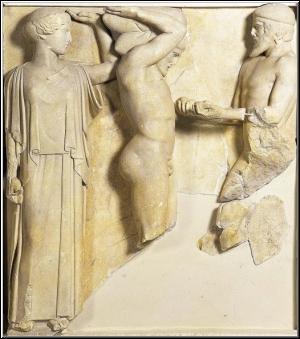

Each High Culture has as a distinguishing feature a "prime symbol." The Egyptian symbol, for example, was the "Way" or "Path," which can be seen in the ancient Egyptians' preoccupation -- in religion, art, and architecture (the pyramids) -- with the sequential passages of the soul. The prime symbol of the Classical culture was the "point-present" concern, that is, the fascination with the nearby, the small, the "space" of immediate and logical visibility: note here Euclidean geometry, the two-dimensional style of Classical painting and relief-sculpture (you will never see a vanishing point in the background, that is, where there is a background at all), and especially: the lack of facial expression of Grecian busts and statues, signifying nothing behind or beyond the outward. [Image: Atlas Bringing Heracles the Golden Apples in the presence of Athena, a metope illustrating Heracles' Eleventh Labor, with Athena helping Heracles hold up the sky. From the Temple of Zeus in Olympia, c. 460 BC.]

Each High Culture has as a distinguishing feature a "prime symbol." The Egyptian symbol, for example, was the "Way" or "Path," which can be seen in the ancient Egyptians' preoccupation -- in religion, art, and architecture (the pyramids) -- with the sequential passages of the soul. The prime symbol of the Classical culture was the "point-present" concern, that is, the fascination with the nearby, the small, the "space" of immediate and logical visibility: note here Euclidean geometry, the two-dimensional style of Classical painting and relief-sculpture (you will never see a vanishing point in the background, that is, where there is a background at all), and especially: the lack of facial expression of Grecian busts and statues, signifying nothing behind or beyond the outward. [Image: Atlas Bringing Heracles the Golden Apples in the presence of Athena, a metope illustrating Heracles' Eleventh Labor, with Athena helping Heracles hold up the sky. From the Temple of Zeus in Olympia, c. 460 BC.]

Numerosi autori antichi hanno parlato di Historia magistra vitae ("la Storia è maestra di vita") - formula coniata da Cicerone -, e molti intellettuali posteriori ribadirono e riproposero il concetto. La Storia, intesa in senso gnoseologico (ossia la conoscenza che noi abbiamo dei fatti storici), sarebbe un ottimo "strumento" grazie al quale ci è possibile riconoscere eventi simili tra loro, e che ci permetterebbe quindi di comportarci di conseguenza. Lo stesso Machiavelli basò su questo concetto il suo celeberrimo trattato Il Principe: colui che conosce la storia e quali furono gli esempi di virtù o d’errore che occorsero di fronte ad analoghe condizioni, egli saprà indirizzare gli eventi a suo favore e sarà il "vero" e ottimo principe, ossia il reggitore dello Stato. Tuttavia Guicciardini si mostrò scettico nei confronti di questa teoria, e obiettò che gli avvenimenti storici non si ripetono mai nella stessa maniera, e che il buon statista deve essere in grado di interpretarli correttamente, escogitando volta a volta le soluzioni migliori.

Numerosi autori antichi hanno parlato di Historia magistra vitae ("la Storia è maestra di vita") - formula coniata da Cicerone -, e molti intellettuali posteriori ribadirono e riproposero il concetto. La Storia, intesa in senso gnoseologico (ossia la conoscenza che noi abbiamo dei fatti storici), sarebbe un ottimo "strumento" grazie al quale ci è possibile riconoscere eventi simili tra loro, e che ci permetterebbe quindi di comportarci di conseguenza. Lo stesso Machiavelli basò su questo concetto il suo celeberrimo trattato Il Principe: colui che conosce la storia e quali furono gli esempi di virtù o d’errore che occorsero di fronte ad analoghe condizioni, egli saprà indirizzare gli eventi a suo favore e sarà il "vero" e ottimo principe, ossia il reggitore dello Stato. Tuttavia Guicciardini si mostrò scettico nei confronti di questa teoria, e obiettò che gli avvenimenti storici non si ripetono mai nella stessa maniera, e che il buon statista deve essere in grado di interpretarli correttamente, escogitando volta a volta le soluzioni migliori.